文 / 陽萱 職能治療師

您可以從這篇文章:

⭐️認識共融公園與一般公園的不同

⭐️連結全台共融公園名單

⭐️依孩子需求或特質找到適合的遊戲建議

每位兒童都應擁有平等的遊戲、休閒與文化參與權,社會也應提供適切的環境與機會,確保孩子們可以自由參與、充分發展。正因如此,共融公園的設計理念日益受到重視——它不僅考量不同兒童的需求(文獻二),更致力於打造一個公平、友善的遊戲空間,讓所有孩子都能在其中探索世界、學習互動,並享受快樂的童年時光。

兒童的成長歷程中,「遊戲」扮演著至關重要的角色。透過遊戲,孩子自由探索與體驗不同環境與挑戰,並在過程中學習與適應,逐步發展自身的肢體、社交與問題解決能力(文獻一)。然而,現今台灣許多公園仍以罐頭遊具〔註1〕為主,這些標準化的設施雖然普遍,但並非所有兒童都能安全、自在地使用,尤其對於某些身心障礙族群的孩子而言,這樣的場域可能充滿挑戰與限制。

(圖示)台灣多數公園以塑膠遊具與橡膠軟墊為主,設施形式單一、缺乏變化。

多感官 × 無障礙:打造真正的共融

多感官 × 無障礙:打造真正的共融

共融公園皆具備無障礙與多感官遊具。

為了讓不同感官需求的孩子都能參與,有些公園會設置觸碰式感官遊戲組與音樂板等設施。

此外,部分場域配備輪椅跳跳床、沙桌、親子鞦韆與共融多人轉轉盤,確保行動不便的兒童也能自在遊戲。

(圖示)觸覺走道、親子鞦韆及多人轉轉盤。

共融公園除了保障身心障礙兒童的遊戲權利,也提供一般兒童在公園有更多探索與發展的機會。

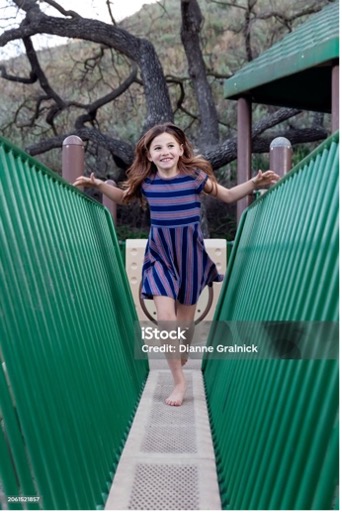

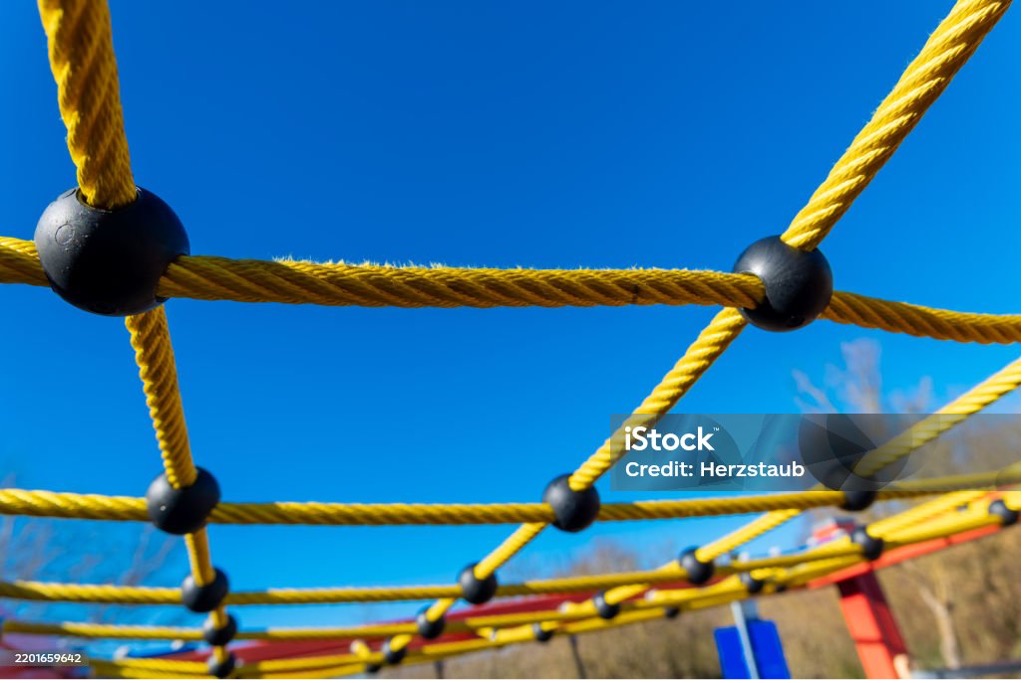

這些公園強調多元的攀爬與體能設施,如滑索、攀爬架與體適能設備,而在攀爬區中,這類設施需要孩子運用大動作技能,因此能幫助提升肌肉力量、抓握能力與動作協調,同時也帶來本體覺的感官刺激,促進身體發展與動作控制。同時,設計上融入合作與互動元素,如多人協作的蹺蹺板與遊戲組,促進孩子之間的社交發展。

(圖示)攀爬架與攀爬網。

全台共融公園名單〔註2〕提供全台符合共融公園標準的公園清單,一起來找找看離家近的共融公園在哪裡,帶著孩子一起去探索吧!

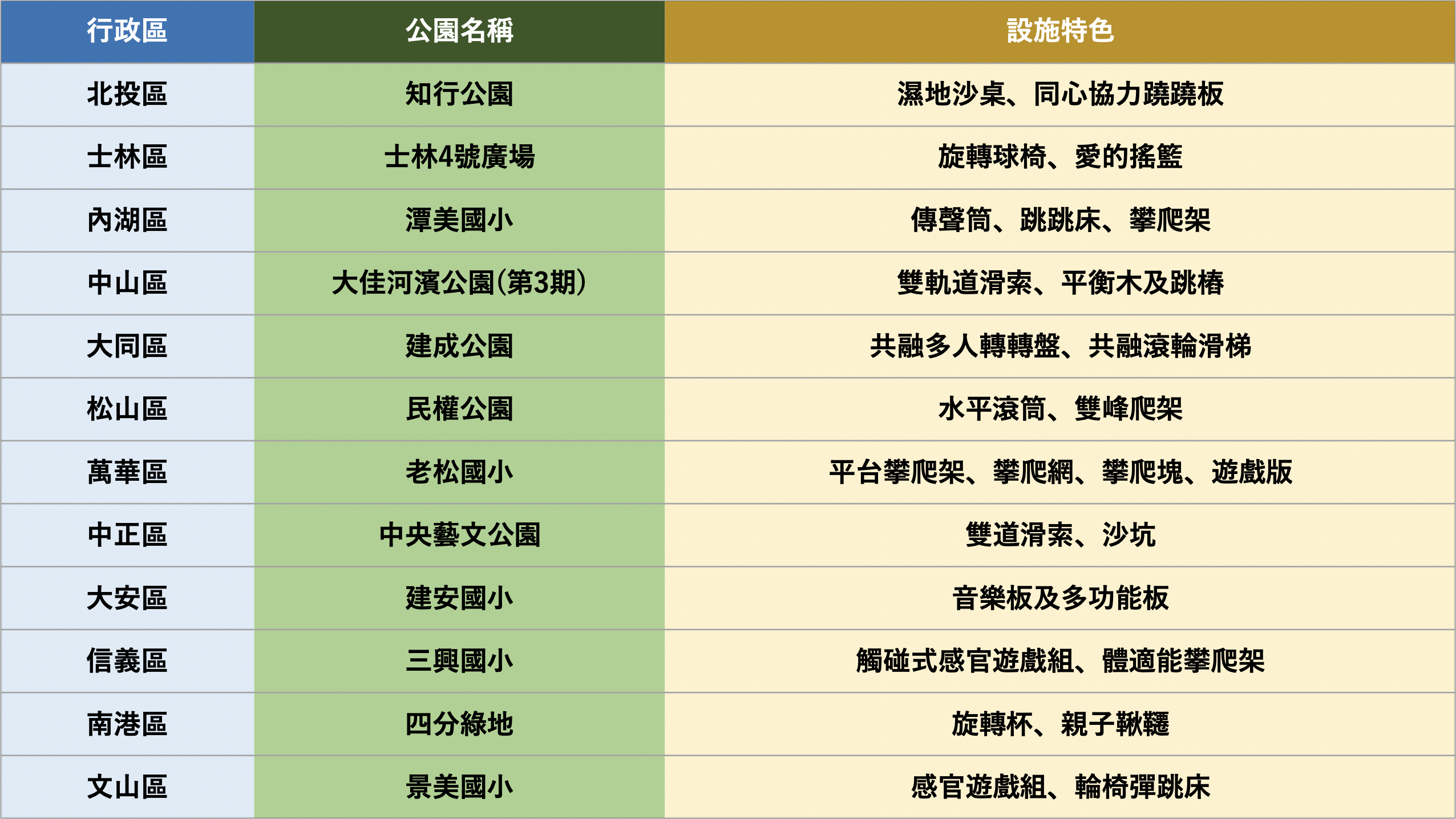

以下列出台北市內符合標準的共融公園:

即使共融公園致力於打造適合各種能力的遊具,讓所有孩子都可以自在遊玩,但在實際遊戲過程中,家長的陪伴與引導仍是關鍵,才能發揮共融設計的最大效益。

例如,孩子在面對攀爬網時,可能會因為不確定如何選擇合適的路徑而猶豫不前,或者對於沙坑的觸感感到陌生,導致不敢踏入。此時,家長的陪伴與適時引導,不僅能幫助孩子克服心理障礙,也能讓他們在探索與挑戰中獲得更多成長與自信喔!

針對不同需求的孩子提供的遊戲建議:

針對不同需求的孩子提供的遊戲建議:

選擇可提供速度感的擺盪設施;在滿足前庭覺的需求後,可以選擇需運用力量的遊具(例如:攀爬架),讓孩子在挑戰過程中釋放多餘精力以滿足身體活動的需求,並提升專注力與情緒穩定度。

可以選擇具備明確結構與步驟的遊具,例如平衡木、跳樁或遊戲板,這些設施可引導孩子專注於當下的動作與目標。同時,家長可以嘗試用簡單的指引或遊戲規則,引導孩子逐步完成動作,讓他們在遊戲中學習維持注意力。

可以選擇沙坑、濕地沙桌、觸摸遊戲板或不同材質鋪面的遊戲區,這些設施提供豐富的觸覺刺激,讓孩子透過手腳接觸不同質地來滿足觸覺需求。

🔸建議從平滑、刺激較少的設施開始(例如:塑膠溜滑梯),並可穿著長袖長褲減少直接接觸。

🔸家長可帶領孩子間接探索,像是先用鏟子玩沙,漸進至徒手碰觸後,再增加其他身體部位與沙子接觸,給予他們足夠的時間建立熟悉感。

可以選擇音樂板、傳聲筒、敲擊遊具等發聲裝置,讓他們透過操作產生聲音,獲得滿足感。

利用無障礙通道或輪椅可進入的遊戲區,並選擇可供輪椅搭乘與符合輪椅高度的操作平台,或是選擇有較大移位空間的遊具,讓孩子更輕鬆、安全地參與遊戲,享受遊戲帶來的樂趣與挑戰。

🔸環境設計的引導方式對視覺障礙的孩子格外重要,建議選擇遊具周圍具有明顯對比色、導盲路線或觸覺引導的設施,幫助孩子辨識空間與方位。

🔸家長可透過語音描述或身體引導陪伴孩子熟悉環境,例如:「前面有一個坡道,右邊是盪鞦韆」,幫助他們預期即將發生的動作。

🔸在遊戲過程中製造聲響,像是唱歌、拍手、輕拍遊具,或操作發出聲音的設施也能提升參與感。

🔸先熟悉一個區域後,再帶孩子探索其他區域。讓孩子在熟悉、可預測的環境中探索,能增強自信與遊戲動機。

對自閉症孩子來說,共融公園可能同時充滿吸引與挑戰。尊重孩子的節奏與特質,給予選擇權與喘息的空間,是陪伴他們享受共融遊戲的關鍵。由於嘈雜聲音、人群或過多感官刺激可能讓他們感到焦慮,因此建議:

🔸選擇非尖峰時段前往,並從較安靜、使用人數較少的設施開始,如:單人盪鞦韆或遮蔽座椅區,讓孩子逐步適應環境。

🔸結構明確和操作簡單的遊具能提供安全感,而動作重複性高的活動(如旋轉、擺盪)也可幫助穩定情緒。

🔸遊戲前可利用圖片、社會故事說明,建立孩子對公園的認識;並制定簡單規則,讓了解應遵守的原則。

共融公園不只是讓孩子「能玩」,更是讓每個孩子「有尊嚴地參與」的空間。無論是感官敏感、行動不便,還是社交互動有困難的孩子,可以被看見、被接納,並有機會成為能主動參與、付出與連結他人的人。🥰

在成人的陪伴與引導下,孩子們能在這樣的空間中安心探索、自在成長。讓我們一起推動更多真正「共融」的公共設施,讓每個孩子都擁有玩耍的權利與快樂的童年。

引註與參考文獻

引註與參考文獻

- 註〔1〕:工廠大量製造、設計固定、缺乏變化的標準化遊具,常見於傳統公園,例如滑梯、鞦韆、翹翹板等,其形式與功能大致相同,較難因應不同年齡、能力或需求的兒童提供彈性與挑戰性。

- 註〔2〕:全台的共融公園名單:https://www.enable.org.tw/uploads/icon/accessibility/110%20Inclusive%20Playground.pdf

- 文獻一:Ruth J., Jonathan M. (2011). ‘Can we play on the swings and roundabouts?’: creating inclusive play spaces for disabled young people and their families. Leisure Studies. 31(2). https://doi.org/10.1080/02614367.2011.589864

- 文獻二:Ines W., Christina S., Ulrica L., Maria P. (2022). Children’s perceptions of playing on inclusive playgrounds: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 10.1080/11038128.2020.1810768